СУДЬБА ПОКОЛЕНИЯ В СИМФОНИЯХ МИХАИЛА НОСЫРЕВА

Натэлла Казарян

Из служебной записки Первого секретаря Союза композиторов России Д.Д.Шостаковича в Секретариат Союза композиторов России:

«Я прослушал следующие произведения М.Носырева:

1. Симфония

2. Баллада о погибшем воине.

3. „Этого забыть нельзя“

Познакомился я также и с заключением Оргтворческой комиссии Союза композиторов РСФСР, отказавшей тов. Носыреву в приеме в члены Союза советских композиторов.

С заключением Оргтворческой комиссии я не согласен.

М.И.Носырев несомненно одаренный композитор, достаточно профессионально подготовленный, поэтому прошу секретарей СК РСФСР прослушатьпроизведения М.И.Носырева.

Что касается меня, то я считаю, что М.И.Носырева следует принять в число членов ССК.

Д.Шостакович. 1967 г.»

Признание таланта одного композитора в устах другого — всегда есть акт торжественный и ответственный. Но признание гения, каким был Дмитрий Шостакович, обладает особенной силой. Это знак высокого качества, но это и огромный кредит на будущие творческие свершения.

Для Михаила Носырева — русского композитора постшостаковической поры — рекомендация автора «Катерины Измайловой» воспринимается во сто крат весомее и значительнее, чем для любого другого музыканта. Так же, как и вступление его в Союз композиторов СССР в 1967 году.

Большинству современных людей теперешней России, да и развитых стран мира не вполне понятна та степень радости и гордости, которую испытывал 43-летний музыкант, дирижер оперного театра, довольно известный в Воронеже композитор по случаю его вступления в профессиональный творческий Союз. Но это только теперь русские музыканты, литераторы, художники, артисты журналисты вправе жить отдельно от государства, рассчитывать только на свои силы, талант, удачу. В 60-х годах в СССР членство в творческом союзе по значимости равнялось членству в центральных органах Коммунистической партии и без него публичная творческая жизнь художника — каким бы талантом он не обладал — была абсолютно невозможна. Невозможны ни публикации сочинений, ни концертно-театральные исполнения, ни гастрольные поездки, ни признание художественного дарования, ни творческие заказы.

Членство в Союзе композиторов для профессионального музыканта было жизненно необходимо. Для Михаила Носырева это была и почти недостижимая, хрупкая мечта, ибо Михаил Носырев в своей стране был человеком non grata. Собственно говоря, государство уже отмело его в дальний угол и не лишало всего лишь по лености своих служащих.

В то же время судьба определила Михаилу Носыреву великую будущность. Она отметила его самим актом рождения в красивейшем городе Ленинграде (теперь Санкт-Петербурге) в годы, когда многим казалось, что занимается заря новой счастливой жизни на земле, только-только оправившейся от мировой войны.

Еще будучи мальчиком, он имел все основания грезить о будущих выдающихся свершениях, ибо был одарен редким сочетанием столь же редких человеческих качеств. Миша обладал прекрасным абсолютным музыкальным слухом, врожденным чувством ритма, пластичностью, артистизмом и вдобавок доброй и чуткой душой и глубоким умом.

Ему почти не нужно было учиться, во всяком случае, учиться в обычном смысле слова: долго и кропотливо овладевать азами ремесла. Он свободно играл на скрипке, рояле, сочинял и импровизировал музыкальные экспромты. Учиться он должен был у великих мастеров и сразу большим и значительным делам. Собственно говоря, так и могло бы быть. В Петербурге конца 30-х — начала 40-х годов ХХ века жил и работал Дмитрий Шостакович. Класс скрипки вел Ю.И.Эйдлин.

Но учиться у этих корифеев Носыреву не пришлось, хотя его выпускные экзамены с отличием в школе-десятилетке в 1941 году являлись вступительными в Ленинградскую консерваторию. Конечно, можно лишь сожалеть, что Бетховен не успел взять уроки у Вольфганга Моцарта. Но БЕТХОВЕНОМ он всё равно стал — путь гения мало зависит от благоприятствования или неблагоприятствования внешних обстоятельств.

Что-то подобное различимо и в судьбе Михаила Носырева. Судьба определила ему иные университеты — суровые и жизненно опасные. Может быть поэтому как большое и труднопонимаемое чудо воспринимал он ту единственную встречу с Дмитрием Шостаковичем, которая выпала ему тогда в 1967 году. Это общение поистине окрылило Михаила Иосифовича, благословив на выдающиеся творческие свершения в последующие четырнадцать лет.

К сожалению, в истории Советского Союза унижение великих художников, писателей, композиторов, артистов было скорее нормой, чем исключением. Частичная несвобода жестко ограничивала полет фантазии всех деятелей искусства. Некоторым из них выпала доля и физической несвободы. Гумилев, Мандельштам, Мейерхольд жизнью своей поплатились за инакомыслие. Многие — как Александр Солженицын — сидели в сталинских концлагерях.

Взрослая жизнь Михаила Носырева началась с ареста, смертного приговора и заменившего последний 10-летнего заключения в концлагере. Столь суровая кара государства была применена к 19-летнему юноше только за то, что, имея от рождения чистую душу, он писал в своем личном дневнике честно всё, что думал. А думал он тогда так, как сейчас преподают во всех российских школах и вузах.

Он глубоко ощущал, что искусство наглухо изолированной от мира страны — запуганной и затравленной грубой политической идеологией — погружается в некое варварское состояние, имея при этом в своем активе неслыханные человеческие и художественные ресурсы. И он, как ребенок из сказки воскликнул: «А король-то голый!». И был приговорен за это к смерти.

Эта история кажется теперь невероятной по своей неслыханной жестокости, но тогда в 1943 году всё случившееся воспринималось как «справедливое возмездие» государственной машины по отношению к своим врагам.

Отбывая срок в далекой, трещащей 40-градусными морозами Воркуте, Миша Носырев страдал, видимо, вдвойне: от глубокого чувства вины за пришедшие к нему правильные мысли и от обиды сильного человека, преданного своей родиной.

Воркута, однако, была связана для него и с радостными чувствами. Одно из них — и не малое — он остался жить. Второе — как скрипач и композитор — он попал в Воркутинский театр, где ставились музыкальные спектакли, оперы, оперетты, готовились многочисленные концерты. Возможность жить музыкой, да еще столь полноценно — играть в оркестре, сочинять музыкальные номера к постановкам, воплощать свои творческие замыслы — это было для Носырева подлинным счастьем. Он готов был работать 24 часа в сутки, «забывая и сон, и пищу».

Когда мы сейчас видим, что в своей Первой симфонии 1965 года Михаил Носырев предстает зрелым мастером и выдающимся музыкальным драматургом — не будем забывать, что этому предшествовали 20 лет самоотверженной творческой работы. Это и была для композитора суровая школа на пути к большому искусству.

В момент судьбоносной для Носырева встречи с Шостаковичем последнему было 60. Он недавно сочинил Тринадцатую симфонию с ее крылатыми тогда словами: «Умирают в России страхи». 42-летний Михаил Носырев мог показаться ему засидевшимся начинающим композитором, уже не столь и молодым. Но ведь у каждого своя судьба и своя роль в искусстве. Носыреву суждено было отразить в музыке то, что обошло, к счастью, стороной великого Шостаковича — психологию смертника, психологию узника, психологию "чужого" в своей собственной стране.

Первая симфония Носырева при жизни автора никогда публично не исполнялась. Впервые прозвучала она в 1999 году. Но ведь о страшных годах жизни композитора тоже почти ничего и почти никто не знал. Эту тему не принято было обсуждать и Носырев никому об этом не исповедывался. Зная его как веселого, общительного, светлого и светского человека, могли ли мы тогда в 1965 году понять художественный замысел этого сочинения?

Это почти классический цикл, содержащий действенное сонатное allegro, философски возвышенное Adagio, феерическое скерцо и искрометный финал. Хорошо узнаваемы и формы частей: сонатная, сложная трехчастная, рондо-соната. И тем не менее, такую концепцию при всем своем грандиозном таланте не могли бы создать ни Мясковский, ни Прокофьев, ни Шостакович. Новаторство этого сочинения как раз и определяется параметрами судьбы Михаила Носырева.

ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ

Первая симфония Михаила Носырева открывает собой плеяду крупных и значительных симфонических полотен композитора. Жизнь талантливого музыканта к этому времени вошла в более стабильное и прямое русло. В качестве дирижера Воронежского театра оперы и балета он постоянно изучает партитуры выдающихся мастеров, много сочиняет. В театре более всего он любил дирижировать партитурой балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского — как он сам говорил — за великолепную музыку, но еще может быть за удивительное родство душ с этим сказочным персонажем Гофмана.

В 1964 году композитору исполнилось 40 лет, но за вычетом гулаговских десяти лет он, можно сказать, только начинал нормальную человеческую жизнь. После огромного перерыва в учебе ему пришлось самостоятельно осваивать азы музыкального ремесла. Но уже в своей Первой симфонии М.Носырев предстает как зрелый мастер симфонизма, обладающий прекрасным ощущением музыкальной формы, сложной симфонической драматургии, чувством оркестрового колорита и достаточно самобытным языком.

В это время симфоническая музыка в нашей стране переживает яркий взлет. Во многих областных центрах, наподобие Воронежа, Нижнего Новгорода, Новосибирска симфонические оркестры становятся не только полностью укомплектованными, но и по-настоящему профессиональными коллективами. На афишах кроме наипопулярнейших мировых шедевров всё чаще появляются имена Дебюсси, Стравинского, Онеггера, Бартока. В апогее творчество Шостаковича, получившее наконец полное и «официальное» признание. Много звучат Прокофьев, Мясковский, Хачатурян, Свиридов. В моду входят имена в то время еще молодых авторов: Щедрина, Кара-Караева, Эшпая, Бориса Чайковского, Слонимского, Тищенко, Гаврилина. В стадии активного формирования и русский музыкальный «андеграунд» в лице Шнитке, Денисова, Губайдулиной.

Вспомним, что одна из скандальных премьер музыки Альфреда Шнитке связана с Воронежем, где в 1968 году дирижером Юрием Николаевским и скрипачом Марком Лубоцким была предпринята попытка исполнить написанный недавно Скрипичный концерт этого молодого композитора. Премьера не состоялась, несмотря на то, что оркестр Воронежской филармонии к тому времени уже имел опыт работы со сложной музыкой Бриттена, Пярта и даже Веберна. Тем не менее, неординарный музыкальный язык Шнитке не был понят ни оркестрантами, ни местными культурными «лидерами» — концерт попросту отменили, несмотря на приезд автора.

В этой обстановке создавалась Первая симфония Носырева. Разумеется, оркестр филармонии не решился бы взять в программу сочинение практически неизвестного автора, да еще опекаемого службами КГБ. Поэтому М.Носырев уговорил оркестрантов своего оперного театра разучить симфонию и в любительской записи под собственным управлением она и была показана Дмитрию Шостаковичу, который сумел разглядеть в ней черты подлинного таланта и самобытности.

Слушая сейчас, почти через сорок лет эту симфонию, поражаешься, как много и емко смог рассказать в ней композитор о своем времени и своей судьбе — автобиографический характер повествования не вызывает сомнений. Правда, в те времена жизненная почвенность этой музыки вряд ли могла быть полностью обнаружена слушателями и критиками. Ведь в быту, общении с друзьями, коллегами и знакомыми Михаил Иосифович был всегда обаятельным, душевным, открытым человеком, неизменно улыбавшимся и мягко шутившим над собой и предметом разговора. Поэтому у него и нельзя было бы выведать потаенные концепции его музыкальных эпопей, во всяком случае, в его изложении они не носили столь мощной философски-этической нагрузки. Глубинное содержание симфонии по-настоящему обнажилось только в свете всего творчества М.Носырева и в условиях, когда о превратностях его судьбы стало возможным говорить и размышлять. Теперь только мы видим, что содержательный срез симфонии рисует трагическую картину жизни целых поколений советских людей, болезненно и остро ощущавших невозможность достойной реализации своих духовных сил, постоянную угрозу существованию личности, всепроникающую тень «зоны».

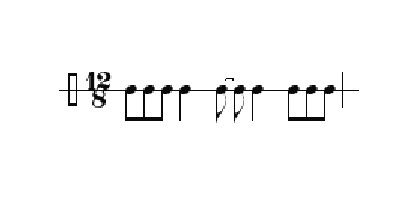

Основной драматургический конфликт симфонии выражен предельно зримо и символично, ибо два основных образа насквозь пронизывают ее традиционный четырехчастный цикл: это яркая выразительная тема главной партии первой части, олицетворяющая личностное начало художника и оголенный мертвенный ритм литавр, характеризующий бездушную машину тотального подавления. Такую семантическую трактовку ритму литавр мы с полным основанием можем придать по аналогии с Четвертой симфонией М.Носырева (1980 г.), где очень похожая ритмоформула попросту копирует международный сигнал SOS, переданный в эфир азбукой Морзе:

I симфония:

II симфония:

Разница лишь в том, что в Четвертой симфонии ритмоформула является овеществленным сигналом смертельной угрозы, в то время как в Первой это скорее музыкальная проекция нависающей и неустранимой опасности.

Внешне Первая симфония выглядит, как уже говорилось, вполне традиционно. В подобном классическом виде часто предстают первые симфонии даже очень крупных мастеров (например, Прокофьева, Шостаковича). Глубинный анализ, однако, выявляет отнюдь не стандартную скрытую программу, прямо обличающую время и тоталитарный режим, при котором выпала судьба жить этому яркому, талантливому художнику.

В первой части симфонии реализуется сонатная форма традиционного бетховенского образца со всеми партиями, разработкой, динамической репризой. Части предпослано небольшое вступление, интонации и ритмические фигуры которого затем развиваются в отдельных фрагментах всех других частей. На фоне будущей жесткой, суровой темы главной партии импрессионистический колорит вступления выглядит как резко оттеняющий контраст.

Главная партия изложена в виде широко развернутого фугато, что само по себе достаточно необычно. Неожиданен и тональный план вступлений голосов: после проведения темы у первых скрипок ответ вторых скрипок звучит в основной тональности ля минор (имитация в приму) и лишь третье проведение у альтов дается в субдоминантовом ре миноре. Четвертое проведение у виолончелей и контрабасов снова возвращает в исходный ля минор. Таким образом, три из четырех проведений темы настойчиво экспонирует основную тональность, что говорит о некоторой внутренней скованности, видимо, изначально присущей этой, на первый взгляд, весьма активной и жесткой мелодии:

Еще более необычно то, что, достигнув кульминации, фугато внезапно обрывается, уступая место холодной и зловещей ритмоформуле литавр. Это вторжение словно говорит, что никакое самодвижение личности невозможно. Слепая внешняя сила преследует каждую индивидуальность и всегда наготове пресечь деятельность не в меру увлекшегося художника. Почти дословным совпадением ритмоформулы с сигналом SOS из Четвертой симфонии композитор как бы построил арку своего не слишком долгого творческого пути, провидчески перебрасывая ее к своему жизненному финалу.

Интонации главной партии продолжают звучать и после вторжения ритмоформулы (в связующей партии) но они сразу как-то блекнут, никнут, уходят из зоны сплошного фортиссимо на пиано, утрачивая какие-либо ладотональные очертания — действие грубой силы достигает своей цели. Реакцией становится переход в сферу лирики, мечты, хрупких сновидений в последующей побочной партии. Так построить экспозицию сонатной формы мог только человек, познавший на себе сокрушающую мощь тоталитарной государственной машины.

Тема побочной партии звучит вначале у солирующей флейты ровными четвертями, она словно заведена на бесконечную череду повторяющихся интонационных ходов, свидетельствующих о том, что и отдохновение здесь болезненное, почти сомнамбулическое или даже депрессивное. В дальнейшем звучание побочной партии крепнет и достигает большой силы. Разработка вторгается в течение побочной партии столь же неожиданно, как ритмоформула — в главную. Деформированные интонации главной и побочной тем соединяются в контрапунктических наложениях.

Однако, интересно, что именно в разработке с ее драматизмом и взрывчатостью композитор помещает несколько наиболее светлых и полнозвучных фрагментов, живописующих состояние счастья и возвышенного самоутверждения (цифры 15, 17, 21). Но и в их течение стремится проникнуть мертвенная ритмическая пульсация формулы, в конце концов берущая верх и провозглашаемая в генеральной кульминации всем оркестром (ц. 23).

После этого наступает перелом в образном развитии всех партий: главная утрачивает свой императив — звучит у солирующего кларнета на фоне тишайших засурдиненных скрипок и арфы словно призрак иного мира. После очередного наступления ритмоформулы интонации главной партии вовсе исчезают из поля зрения, замещаясь новым тематизмом — хроматизированным хоралом струнных. Этот терпкий хорал на фортиссимо как символ протеста против давления злой силы. Однако, ничто уже не может изменить положения: ни реминисценция интонаций вступления, ни мелькнувший на короткое время мотив побочной партии в основной тональности ля минор — ритмоформула безраздельно властвует в этом ставшем холодным и неуютном мире.

Вторая часть — Andante — начинается проведением у солирующего гобоя бесхитростной диатонической мелодии в народном русском духе. Но скоро эта идиллия начинает рассеиваться, уступая место жесткому хроматизированному материалу и колючим гротескным тембрам бас-кларнета, низких струнных. Только хору валторн удается вернуть диатонический строй основного напева. Отвоеванное светлое пространство заполняется наивными реминисценциями массовой пленерной музыки в стиле раннего Чайковского. Тем не менее, и в окончание этого раздела с его замираниями в партии солирующей скрипки прощальными интонациями вкрадчиво вторгается леденящая ритмоформула. Сразу в изломах низкого и пугающего бас-кларнета оживают образы зла. И даже вернувшаяся первоначальная тема начинает деформироваться и распадаться на отдельные бессвязные мотивы.

В конце части на ритмическом и тембровом узоре из трио (аллюзия темы Чайковского) теперь звучат реминисценции из русских гармошечных наигрышей, на которые в свою очередь накладывается начальная интонация из главной партии I части. То, что ее крохотный фрагмент звучит у солирующего гобоя, открывающего эту часть, придает последним тактам символическое, глубоко личностное значение - герой только издали и только сквозь узкое пространство одного (!) такта может взирать на далекие ностальгические картины.

Третья часть — скерцо — наполнена фантасмагорическими видениями, калейдоскопически сменяющими друг друга. Но сквозь толчею этих то демонических, то карикатурно-гротескных масок вначале робко, затем всё смелее и смелее пробивается мелодический элемент из другого мира — простой, наивный, но завораживающий свежестью и надеждой. В общем удушающем потоке проскальзывают и мотивы главной партии I части, но их как бы смывает волной резких диссонантных наслоений.

В это же время набирает силу и вновь скандируется на форте всем оркестром триольный каркас ритмоформулы. Этот властный императивный ритм останавливает ход скерцо. Резко стихает звучность. В состоянии прострации как бы из глубины подсознания всплывает одна из интонаций темы вступления. Тяжелые фразы бас-кларнета в низком регистре снова отсылают к злым образам второй части. И тут будто из небытия в тембре кларнета возникает трогательная мелодия вальса, которая пыталась проклюнуться сквозь фантасмагорические видения. Это светлые юношеские воспоминания о предвоенных годах, когда всюду в парках играла музыка и весь мир виделся в розовых и лазурных тонах.

Композитор находит очень свежий и смелый прием решения формы этого скерцо. Если обычно после трио следовала реприза da capo или, по крайней мере, полноценная по масштабам динамическая реприза, то здесь М.Носырев дает только три звучащие зловеще такта. Триольные фигуры литавр на фортиссимо снова возвращают к ритмоформуле, зачеркивающей все светлые реминисценции.

Финал симфонии открывается бравурными фанфарами труб, после которых сразу вступает основная тема части - галопирующая цирковая мелодия с несколько гротескным подчеркиванием тритона ля - ре-диез. Вторая тема - побочная партия - еще одна аллюзия из массовой музыки, несколько напоминающая знаменитые музыкально-эксцентрические кадансы Нино Рота в фильмах Феллини «Ночи Кабирии» и «Восемь с половиной».

Кажется, что изложение прочно вошло в русло так называемого «оптимистического финала» с его шутливыми искрометными пассажами. Ровное течение его доходит вплоть до репризы побочной партии. Однако, бесхитростные фразы этой темы вдруг густо обволакиваются мертвенным скандированием ритмоформулы. Она словно затягивает в воронку и душит в липких объятиях. Хорал труб и тромбонов выключает дотоле безостановочное движение. Остальные инструменты пытаются восстановить основную тему финала, но фанфары труб резко переводят ритм основного напева в триоли ритмоформулы. Жестким унисоном на три форте скандируется теперь тема главной партии 1 части, напоминая о герое симфонии и о нерешенных им жизненных проблемах. Не успев завершиться, лейттема обрывается громогласным туттийным провозглашением всем оркестром ударов всепожирающей ритмоформулы.

Всё кончено… Мечты, порывы, воспоминания, страдания души — всё остановлено и смыто чудовищной машиной подавления. Впереди только пустота, выраженная оголенным рокотом литавр и коротким унисонным «ля».

Столь стремительный поворот событий практически в конце сочинения является смелым новаторским приемом музыкальной драматургии. Но этот прием логически уже подготовлен композитором: ведь в предшествующем скерцо элегическое вальсовое трио зачеркивается трехтактовым фантасмагорическим кадансом еще стремительнее. В этом же ключе действуют резкие изломы образности на гранях главной и связующей партий, экспозиции и разработки I части, в эпизодах Аndante.

Подобная система эмоциональных катастроф предельно точно воплощает мироощущение художника, прошедшего ад лагерей и постоянно живущего в преддверии ходящей рядом беды.

Свидетельство о времени, данное в Первой симфонии Михаила Иосифовича Носырева сопоставимо по силе и значимости с известными литературными памятниками В.Шаламова, В.Гроссмана, А.Солженицына. Эта партитура — не только высокое художественное достижение, но и яркий исторический документ своей эпохи.

ВТОРАЯ СИМФОНИЯ

Вторую симфонию отделяют от первой 12 лет, в течение которых композитор был поглощен работой над театральными и концертно-инструментальными сочинениями. Тогда казалось, что М.Носырев нашел себя именно в этих более демократических жанрах, для которых его талант подходил идеально. Обладая ярко выраженным чувством пластики, чувством богатого оркестрового колорита, композитор легко увлекал слушателей течением музыкальных событий.

Смерть Дмитрия Шостаковича летом 1975 года сильно подействовала на Михаила Иосифовича. Каким-то подсознательным чувством он вдруг понял, что может не успеть сказать миру то главное и важное, что кроме него никто не мог бы выразить. А для этого подходил только жанр симфонии - наиболее концентрированно выражавший жизненно-философские концепции

Так с 1977 года — когда создавалась Вторая симфония — мы видим рождение подлинно симфонического композитора. Теперь все мысли М.Носырева заняты симфоническими исканиями. Почти ежегодно следуют новые полотна. И даже смерть застает его в момент интенсивной подготовки к созданию Пятой (увы, не написанной) симфонии.

Ко времени сочинения Второй симфонии достаточно сильно изменился и музыкальный язык М.Носырева. Он стал жестче, графичнее. Проснулся интерес к додекафонным и алеаторическим приемам письма. Следы этого поворота видны уже во внешнем построении Второй симфонии: только финал ее звучит у всего оркестра, а первые три части отданы поочередно струнным, деревянным духовым и медным духовым. Эта несколько формализованная идея имеет, видимо, глубокий содержательный смысл: мир показан словно бы распавшимся на совершенно изолированные части и только сила композиторской воли объединяет его в изначальное целое.

Вторая симфония посвящена памяти Дмитрия Шостаковича и это посвящение находит реальное воплощение в цитировании знаменитой монограммы D Es C H (инициалы Дмитрий Шостакович — DSCH — в латинском написании). Монограмма проводится в конце первой части и в конце финала, но тематизм всех частей исподволь готовит ее появление. Это ощутимо уже в лейттеме первой части, имеющей жесткое додекафонное ядро. Здесь использованы другие ноты и применены более колючие интонации (включающие уменьшенную октаву), но направление мелодической линии то же самое, что и в теме D S C H. (кстати, литавры озвучивают здесь стилизованное отражение еще одного великого символа — монограммы B A C H):

Идею «мирового распада» поддерживают и сменяющие друг друга, расположенные на месте побочной партии соло поочередно первой и второй скрипок, альта, виолончели, контрабаса. Каждый инструмент рассказывает на языке музыки свою собственную версию событий, никак не связанную с другими версиями.

Идущие далее обособленные и взаимно контрастные фрагменты Allegro gracioso, Andante, Allegro moderato, Adagio, Andante, Moderato довершают основную идею части. Однако, неожиданно в последнем фрагменте у виолончелей и контрабасов возвращается лейттема, итогом проведения которой и является монограмма D S C H, звучащая на затаенном пианиссимо у солирующих виолончели и контрабаса совместно с литаврами.

Таким образом, упорядочивание текста происходит лишь внешними, волевыми усилиями, а монограмма выступает неким надличным природным символом протекающей где-то далеко другой жизни.

Вторая часть — Vivo — всецело отдана во власть деревянных духовых. Это типичное злое скерцо, напоминающее аналогичные разделы шопеновских, малеровских и шостаковических циклов. Интересно трио этой части, написанное в темпе Andante. Жесткие мертвенные созвучия (в том числе и двенадцатиголосные аккордовые комплексы) чередуются с мертвенным стуком клапанов деревянных инструментов. В какой-то степени этот оригинальный прием напоминает игру струнных древком в Фантастической симфонии Берлиоза, характеризующую по словам композитора стук скелетных костей. Реприза сложной трехчастной формы не вносит никаких новых идей, закрепляя жутковатый, инфернальный характер этой части.

Третью часть — Andante — исполняют исключительно медные духовые инструменты. Вращение основной мелодии у солирующей трубы напоминает медленный вальс. Кроме того, здесь различима еще одна яркая аналогия с шостаковическим стилем - это ля минор с целой серией пониженных ступеней (II н, IV н, V н), типичных для особой ладовой системы Шостаковича. Здесь также М.Носырев находит ряд необычных приемов. Это и тринадцатиголосное алеаторическое фугато (возможно в память о тринадцптиголосном каноне из разработки I части Восьмой симфонии Д.Шостаковича). Это и введенный в партитуру стук дирижера палочкой о пюпитр. Последний прием напоминает ситуацию, когда дирижеру приходится остановить плохо репетирующий оркестр — он стучит палочкой всегда невпопад с ритмом оркестра — иначе его стук не будет замечен. С другой стороны, эти дезорганизующие стуки перекликаются с мертвенным клацаньем клапанов из предшествующей части.

В целом эта часть является жанровым эпизодом, отображающим не очень стройную репетицию духового оркестра перед концертом. Однако, в конце части музыканты стараются подытожить свои занятия и произносят основную тему столь же нестройно, как вначале, но зато очень уверенно и торжественно, что создает комический эффект.

Финальное Allegro открывается гигантским 24-голосным фугато, в ход которого вклиниваются теперь инструменты струнной и деревянной духовой групп. Когда все голоса фугато собираются в единый фокус, вступает и вся медь, провозглашающая на фортиссимо лейттему симфонии. Суть дальнейшего Presto — в чередовании резких спастических звукоэлементов с продолжительными и тягостными паузами у всего оркестра. В какой-то момент эти спазмы удается преодолеть и всё звуковое пространство оказывается заполненным разнородным хаотическим звуковым потоком. Но бурление неуправляемых эмоций снова приводит к глубоким тягостным паузам, стоящим перед героем непреодолимой преградой. Под занавес, словно далекие полуистертые воспоминания, появляются темы всех частей, причем тема вальса и лейттема проводятся у бас-кларнета на pp и ppp в его нижайшем регистре, символизируя угасание и необратимую образную трансформацию.

Заключающая симфонию монограмма D S C H дается у низких виолончелей, контрабасов и литавр на фоне двенадцатизвучного кластера остальных струнных.

Отстраненное, безучастное звучание монограммы еще раз напоминает о вечном движении Космоса, для которого человеческие страсти и трагедии представляются преходящими и суетными.

ТРЕТЬЯ СИМФОНИЯ

Концепция трехчастной Третьей симфонии, созданной всего через год после монументальной Второй, в определенной степени продолжает ее идеи. Додекафонный тематизм, супермногоголосие, предельно терпкий гармонический язык становятся теперь привычными средствами выразительности композитора. Правда, на фоне остро современных звучаний используются и более привычные, подчас диатонические интонации и аккорды.

Первая часть - Adagio - начинается изложением главной темы произведения, олицетворяющей, как и в других сочинениях, внутренний мир героя. Характерная квинта Е - Н у фагота и контрфагота в предельно низком регистре напоминает мрачное вступление к I части Шестой симфонии П.И.Чайковского. На этом зловещем фоне у бас-кларнета и звучит лейттема симфонии. Три контрастных элемента в ней показывают напряженное противоборство эмоций: вначале нерешительная раскачка около звука G, затем резкий взлет F - B - a и столь же резкий спад до самых низких звуков Cis, E:

Постепенно эта тема деформируется. Из ее напряженного развития как солнечный блик из-за грозовых туч появляется лирическая тема главной партии. Ее ведет флейта-соло в полной тишине. Диатоника, простые песенные интонации вносят контраст к исходной лейттеме. Однако, ее неторопливое движение неожиданно прерывается специфической зловещей ритмической фигурацией, содержащей быстрое и всё более ускоряющееся раскручивание, наподобие деформированной спирали. Этот образ, который появится в дальнейшем несколько раз, напоминает по своему облику и драматургической роли бездушные, механистические ритмы Первой симфонии, уничтожающие всё живое.

Возвратившиеся снова лейттема, ритмическая фигурация и лирическая тема главной партии вступают в острую полемику, которая сменяется идущими в темпе Presto фантасмагорическими видениями и вихрями. Этот динамический эпизод приводит к репризе, в которой проводятся лейттема, лирическая тема и раскручивающаяся ритмическая фигура, как бы примиряющиеся друг с другом.

Вторая часть — Andante — также открывается мрачным звучанием бас-кларнета в предельно низком регистре. Здесь много фантастической и загадочной живописи, построенной на неожиданных сменах фактур, тембров, регистров, тематических элементов. Этот калейдоскоп образов сменяется мощным двадцатиголосным каноном, голоса которого вступают по законам додекафонии, наслаиваясь друг на друга в супермногоголосных гармонических сочетаниях. Ритмическая фигура мотива канона несколько напоминает раскручивающуюся фигуру I части, а механизированное присоединение всё новых и новых инструментов символизирует неотвратимость и всесильность этой злой силы.

Но грозная лавина, венчаемая набатным колокольным перезвоном, отступает и в образовавшемся звуковом вакууме возникают обрывочные интонации лирической темы I части. Таким образом, создается ситуация для сходного окончания обеих частей - и здесь, и там тихий замирающий хорал струнных. Только в окончании второй части на фоне хорала у челесты возникают реминисценции мотива канона, но уже ослабленного и разорванного паузами. Этим многоточием композитор как бы говорит, что зло рядом, оно лишь притаилось и выжидает подходящего случая, чтобы вернуться.

Основная тема финала, провозглашаемая кларнетом, решительным характером и додекафонным строением напоминает лейттемы Первой и Второй симфоний. Интенсивному развитию этой темы противопоставлен раздел, основанный на другом додекафонном материале, имитационно излагаемом у струнных. Обилие трелей и тремоло на пианиссимо придает этому образу черты таинственности. Тем не менее, в конце части обе темы приобретают торжественно-патетический характер, не ослабевающий до конца партитуры. Таким образом, впервые в симфоническом творчестве М.Носырева сделана попытка оптимистического решения финала. Но торжество этих позитивных сил всё-таки болезненное, лихорадочное и не приносит эстетического или драматургического удовлетворения.

Возможно, это некая Пиррова победа, когда герой вынужден отказаться от своего подлинного «я» и принять правила игры злого и коварного мира, его окружающего, во всяком случае, образ лирической темы первой части, олицетворящий подлинный свет, вытеснен из сознания «победителя» — осталась только жесткость и внешняя бравада.

ЧЕТВЕРТАЯ СИМФОНИЯ

Двухчастный цикл Четвертой симфонии замыкает симфоническое творчество Михаила Носырева как в хронологическом, так и в концепционном плане. По определению первого рецензента этого сочинения В.Девуцкого это «симфония-катастрофа», сопоставимая по масштабу трагедийности с такими колоссами, как Шестая симфония Чайковского и Шестая симфония Н.Я.Мясковского.

Кажется, что наличие только двух частей снижает драматический потенциал произведения. Но в контексте всех симфонических полотен Носырева структура Четвертой симфонии как раз достаточна для воплощения этого трагического замысла.

Необычно начало симфонии. Это некая волшебная живопись, напоминающая сладкий сон с фантастическими неземными видениями. Нежный перезвон четырех треугольников сразу задает сказочную тональность вступления. Поочередно вступающие челеста, колокольчики, фортепиано в высоком регистре, высокие арфы, виолончели, другие струнные усиливают этот колорит, пока резкое фортиссимо контрабасов на предельно низком С контроктавы и гром литавр не прерывают это видение. Одновременно солирующая труба исступленно декларирует додекафонную тему, напоминающую аналогичные лейттемы главного героя в предшествующих симфониях:

Отличие может быть лишь в том, что эта мелодия — предельно жесткая и категоричная, словно вытесанная из камня. На протяжении изложения главной партии она проводится трижды, всё время в тембрах медных духовых, практически не изменяя своего начального облика. Параллельно этому в оркестре разыгрывается целая алеаторическая вакханалия гротескных и злых образов, накладывающихся один на другой.

Только сфера побочной партии дает некоторое смягчение звучности. Последовательно у валторны, трубы, тромбона на пиано проводятся новые додекафонные темы, в которых, правда, частично проступают интонации основной. В самом конце экспозиции на фоне хорала низких струнных обе мелодии — побочную и главную — таинственно на пианиссимо вызванивают колокола.

Интенсивная разработка уводит лейттему к тембрам деревянных духовых инструментов. Ее разрозненные фрагменты звучат у английского рожка, кларнета, фагота, пока не подхватываются снова валторнами. Хор всех медных духовых доводит эту мелодию до кульминации, которая неожиданно обрывается и в наступившей тишине остается нежнейший звук солирующей скрипки. Она же произносит еще одну додекафонную мелодию, по духу родственную побочной партии. Тутти струнных и деревянных духовых пытается ее заглушить, но постепенно партия скрипки крепнет и далее эта тема звучит в плотном хорале высоких струнных.

Вторая волна разработки предстает 30-голосным каноном, накапливающим огромную энергию, после чего идет реприза синтетического типа: на фоне волшебных звуков вступления труба и тромбон в октаву излагают лейттему. В ответ струнные ведут тему побочной партии, а труба, валторна и тромбон еще раз, теперь уже на фортиссимо возглашают лейттему. Конец этому глухому противоборству кладет солирующая скрипка, вновь нежно опевающая свою лирическую мелодию из разработки.

Истаивающим morendo высоких струнных, арфы и челесты оканчивается эта часть. Ее специфической особенностью является то, что лейттема практически не развивается, упрямо декларируя свою исходную позицию. Зато все остальные пласты повествования находятся в постоянном и многообразном течении. Кроме того, главная партия показана в момент эмоционального стопора.

Как и первая, вторая часть начинается каскадом ударных: теперь это том-томы, леньо, большой и малый барабаны, тарелки, литавры. Подключаются арфы и фортепиано, выстукивающие плотные кластеры в предельно низком регистре, далее даются кластерные пиццикато контрабасов. Но самым важным знаковым элементом являются резкие одиночные удары колокола на сумрачной ноте Си (еще раз вспоминается Шестая — си минорная — симфония Чайковского).

На фоне растущих ритмических перестуков массы оркестра колокол бьет ровно 12 раз (это особо отмечено в партитуре), после чего оркестр обрушивается лавиной, постепенно затихая. Бас-кларнет в предельно низком регистре проводит еще одну додекафонную тему, в которой соединены интонации отдельных мелодий I части.

Еще одна мощная кульминационная волна приводит к неожиданной полной тишине. Всё замерло в оцепенении, сквозь которое едва различимо пробивается ритм международного сигнала SOS.

Последовательно и постепенно он наращивает громкость, так как к его воспроизведению подключаются всё новые и новые инструменты. В 15-й раз сигнал SOS провозглашает весь оркестр. Но ответом является гнетущая тишина.

На фоне клокочущих хроматических всплесков деревянных и медных духовых инструментов труба и унисон струнных проводят главную тему I части. Еще раз закручивается фантасмагорическое действо, ведущее к еще более сильной генеральной кульминации, на пике которой троекратно и с огромным усилением звучит сигнал «Спасите наши души», обрываемый душераздирающей тишиной. После третьего SOS следует трагический удар там-тама, символизирующий конец жизненного пути героя.

Из таинственного небытия рождаются волшебные звучности начала симфонии, создаваемые нежными тембрами челесты, колокольчиков, треугольников, двух арф и фортепиано в высочайшем регистре. Этим приемом через всё полотно симфонии перебрасывается арка, тематически замыкающая повествование. Но композитор строит и еще одну арку, давая почти дословное повторение окончания первой части, где солирующая скрипка поет побочную лирическую тему. Подобная двойная окантовка симфонии не только способствует логическому замыканию цикла, но и проводит четкие содержательные параллели: подлинная полнота и красота жизни является человеку лишь в грезах, упоительных снах и внутренних представлениях. Реальная жизнь груба, вульгарна и несправедлива. Поэтому слова сигнала «Спасите наши души» имеют для композитора и его героя буквальный смысл — спасите душу, ибо обеспечить достойное существование личности во всей ее полноте, со всеми ее материальными и духовными запросами наш жестокий мир всё равно не в силах. ![]()

Итак, через четыре симфонии Михаила Носырева четкой линией проходит судьба их героя — человека середины ХХ века, который, несмотря на достижения цивилизации, техники, научного прогресса, ощущает постоянный и скрытый трагизм своего существования. Умный, тонкий и добрый человек вынужден постоянно носить маску благонадежного среднестатистического обывателя. Счастлив он бывает только в моменты воспоминаний или призрачных грез. Окружающий мир холоден и жесток по отношению к нему. Отсюда предельно жесткий язык композитора: додекафонный тематизм, многозвучная нетерцовая вертикаль, принципиальная нескоординированность контрапунктирующих линий фактуры, механистические остинато и супермногоголосные каноны. Отсюда и важнейшая знаковая роль бездушных ритмических фигур и огромных опустошительных пауз.

Симфонии Михаила Носырева лучше и полнее любых исторических или философских описаний выразили трагическое мироощущение жизни людей в стране, планомерно и безжалостно топтавшей свой богатейший человеческий потенциал.

Наряду с симфониями Дмитрия Шостаковича это бесценный художественный документ нашей эпохи.

В других сочинениях М.Носырева автобиографическое начало выражено не столь явно. Свойственные его характеру доброта, добродушность, отзывчивость, лиричность, склонность к юмору сказывались на простом широкодоступном тематизме музыки для театра, инструментальных пьес, вокальных сочинений. В хоровом «Ноктюрне», блистательно исполнявшимся в конце 70-х годов Камерным хором Воронежской академии искусств под руководством Олега Шепеля, композитор щедро разбросал десятки самых смелых и тогда весьма редких приемов хорового письма: алеаторику, сонористику, супермногоголосие, полиаккордику, серийность, звукоподражание и другие.

Его виолончельный концерт, также блистательно исполнявшийся на протяжении двадцати лет воронежским виолончелистом Александром Покровским, потрясает силой и глубиной открытой эмоциональности, погружением в сферы нравственно-философских исканий и трагических жизненных коллизий. Это сочинение стоит на уровне Второго виолончельного концерта Дмитрия Шостаковича в исполнительской версии Мстислава Ростроповича шестидесятых годов.

Интересны квартеты. Струнные инструменты особенно близки мироощущению музыканта и здесь талант Носырева раскрывается наиболее утонченно, многогранно, увлекая лиризмом и бурным током эмоциональных движений.

Огромной авторской удачей стал балет "Песнь торжествующей любви" по одноименной повести Ивана Сергеевича Тургенева. Написанный специально для Воронежского оперного театра, балет поставил своеобразный рекорд театрального долгожительства, продержавшись в репертуаре без изменений около тридцати лет. Музыка балета — красивая, вдохновенная, лиричная — в полной мере отразила тонкое пластическое чутье Носырева, его талант музыкального драматурга, его потрясающее чувство оркестра.

Партитура балета дышит полнокровной оркестровой жизнью, где все тембры использованы с максимальной отдачей, красочно и целесообразно.

Конечно, жизнь композитора Михаила Носырева оборвалась слишком рано. Интенсивная творческая работа, чрезмерные нагрузки в театральном оркестре подорвали его силы. Сказались, видимо, и жестокие «сороковые». Но в какой-то степени Носырева можно назвать счастливым человеком. Несмотря ни на что, он выжил, попал в творческую среду, смог реализовать десятки смелых творческих планов — как композитор и как дирижер. Он был счастлив в семейной жизни. Жена — Эмма Моисеевна Носырева — известный воронежский журналист, еще будучи молоденькой девушкой, совершила поступок — не побоялась связать свою жизнь с бывшим каторжанином. Она помогала композитору выжить на всех этапах его нелегкой судьбы.

Жизненный подвиг Михаила Носырева, его вклад в музыкальное искусство будут и далее поражать людей, соприкоснувшихся с его подчас сложной, но такой искренней и могучей музыкой.

ЯРОСТНАЯ МУЗЫКА МИХАИЛА НОСЫРЕВА

Л.КРОЙЧИК

В минувшие пятницу и субботу в филармойии состоялись концерты, в которых прозвучала музыка Михаила Носырева. Концерты эти завершали фестиваль «Панорама музыки композиторов Воронежа», и это был достойный финал.

Предваряя концерт, профессор Бронислав Табачников назвал Михаила Носырева выдающимся композитором. Думаю, не было в этих словах никакого преувеличения. Я не музыкальный критик. Я пишу сейчас не о музыке Носырева, а о своих впечатлениях от нее. Я слушал два инструментальных Концерта Михаила Носырева (скрипичный в исполнении Василия Кувакина и фортепианный в исполнении Игоря Жукова), его Первую симфонию и вспоминал скромную тетрадочку-дневник, исписанную аккуратным почерком юноши, привыкшего все делать добросовестно. Это был не просто дневник — некие записи для памяти. Это была исповедь рано повзрослевшего человека, увидевшего, что добра в этом мире гораздо меньше, чем зла.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», — писал поэт. Слово Михаила Носырева, не принимавшего фальшивую благостность окружающего его мира, отозвалось не только десятью годами каторги, но и музыкой — резкой, трагической, тревожной, раздражающей, далекой, от того, чтобы услаждать слух.

Композитор Носырев оказался не просто философом, постигшим смысл нашего искореженного бытия, — в его музыке звучит плохо сдерживаемая ярость от сознания того, что изменить этот гнусный фальшивый мир, претворяющийся добрым и светлым, почти невозможно.

В музыке Михаила Носырева много отчаяния. И — скорби.

— Ты неправильно воспринимаешь музыку Носырева, — возразят мне специалисты. — Вслушайся: он лукав и лиричен, насмешлив и оптимистичен. Он разный, этот Носырев.

Может, оно и так. Не буду оспаривать специалистов, но в носыревской иронии очень много сарказма, недоверия к происходящему. Юноша, переживший ленинградскую блокаду, не мог (да и не хотел) примиряться с фанатизмом изуверов, обрекших на гибель сотни тысяч людей. Нет, примиряющих мотивов в музыке Михаила Носырева я не почувствовал — все клокочет в нем даже спустя годы после того, что пришлось пережить.

Об этом говорит и хронология. Первая симфония написана композитором в шестьдесят пятом. Лирико-эпические интонации, звучащие в ней, настраивают, кажется, на некое примирение с миром — двадцать лет прошло после окончания войны, драматические коллизии остаются в прошлом. Но затем следуют скрипичный концерт (1971 год) и фортепианный концерт (1975 год), и ты понимаешь, что Михаил Носырев ничего не забыл и никого не простил.

Вероятно, технология устройства симфонического концерта требовала своих подходов к выстраиванию программы (симфония завершила вечер), но логика биографии такому построению сопротивлялась.

И — в конечном счете — взяла свое.

Мощная музыка Михаила Носырева клокотала в маленьком зале филармонии, подчиняясь твердой руке Владимира Вербицкого, умеющего управлять стихиями. И звучал в этой музыке, как мне показалось, еще один мотив — мотив предупреждения.

Тревожно звучали трубы. Резко бил барабан.

Не было успокоения.

В жизни Михаил Иосифович Носырев выглядел веселым и компанейским человеком. Но, Боже, что творилось в его сердце!

Точка отсчета.

(Газета «Воронежский курьер» 9 июня 2000 года)

Владимир Беляев

В начале 70-х прямиком из Московской консерватории судьба занесла меня в одну из престижных композиторских организаций России — воронежскую. Ее основатель и бессменный председатель К.И. Массалитинов сразу же заключил меня в свои «шефские» объятия, а я стал притираться к непростому творческому коллективу, где добрейший интеллигент Б. Выростков соседствовал с принципиальным и резким М. 3айчиковым, вечно спешащий интеллектуал В. Гурков как-то уживался с непредсказуемо агрессивным Г. Ставониным, а где-то между ними незаметно обитал улыбчивый М. Носырев, с которым у нас довольно скоро, несмотря на разницу в возрасте, установились добрые приятельские отношения.

Возможно, это сближение объяснялось интересом Михаила Иосифовича к молодому собрату по перу, но скорее всего дело было в одиночестве Носырева. Я не подозревал и даже не мог предположить, что Носырев не является членом Союза композиторов (сам-то я приобрел это членство без всяких трудностей всего через год-два, после приезда в Воронеж).

Михаил Иосифович был зрелым и давно сложившимся музыкантом, но относились к нему, как к гадкому утенку на птичьем дворе из известной андерсеновской сказки. И в Союз композиторов приняли значительно позже по настоятельной просьбе Д.Д. Шостаковича. Однако за пятнадцать лет нашего знакомства Михаил Иосифович ни разу не обмолвился о своих проблемах, не пожаловался на судьбу или на несправедливое к себе отношение.

Царила эпоха расцвета застоя, и социалистическое государство приручало деятелей культуры с помощью привилегий и соцзаказов. Одной из важнейших функций творческих союзов стал дележ финансового пирога — средств, отпускаемых на приобретение создаваемых произведений. Это развращало многих, т.к. сочинения оценивались, как правило, не по эстетическим качествам, а по идеологической значимости.

Иногда свою роль играла масса исписанной бумаги. Можно было песню, написанную к съезду партии, назвать кантатой и получить авторский гонорар, как за симфонию.

Михаил Иосифович спокойно и достойно держал марку профессионала, не реагируя на «государственную наживку», предпочитая зарабатывать на пропитание каторжным трудом дирижера «на подхвате» — ему, как безотказному специалисту, сбрасывали самую трудоемкую, неблагодарную и порой бессмысленную работу. О конъюнктурной музыке своих коллег Михаил Иосифович предпочитал не высказываться, понимая, что у каждого свои понятия о совести.

Я, признаться, не припомню, рекомендованы ли были когда-нибудь его сочинения для исполнения на пленумах и съездах Союза композиторов, но то, что кандидатуру Носырева ни разу не выдвигали на гостевые или делегатские места, — это абсолютно точно.

Между тем 60-70-е годы для российских композиторов были временем освоения авангардистских средств выразительности, которые в Европе уже давно перестали быть авангардными. В СССР между тем эти приемы по-прежнему клеймились как формалистические, чуждые нашей культуре. Сегодня трудно понять, как могли в 1976 году по подсказке одного из уважаемых мэтров советской музыки изъять из продажи книгу Ц. Когоутека «Техника композиции в XX веке».

Творческий путь Михаила Носырева был своеобразным художническим подвигом — композитор разрабатывал идеи западных авангардных технологий с учетом отечественных традиций. В советской музыке этим занимались А. Шнитке, Э. Денисов, И. Каретников, С. Губайдулина, другие композиторы. Если бы Михаил Иосифович жил в Москве или Ленинграде, то у него был бы исторический шанс войти в число признанных на Западе и у нас лидеров.

Вспоминаю, как Михаил Иосифович рассказывал мне о том, как он в очередной раз провел начальство и публику, сочинив додекафонную тему в своем новом произведении, и как никто этого не заметил. Так композитор доказывал, что все выразительные средства хороши, главное — уметь их использовать. Признаться, мне казалось все это ребячеством, ведь могли в любой момент найтись музыканты, которые бы раскусили эти идеологически опасные эксперименты.

У воронежских любителей музыки свежи были в памяти события недавнего прошлого, когда прямо с репетиции группа оркестрантов отправилась в обком и донесла, что они разучивают «фашистскую» музыку Альфреда Шнитке. В обкоме среагировали оперативно, и премьера была отменена со скандалом. Но если А. Шнитке мог себе позволить открыло писать все, что захочется, то для М. Носырева любой скандал мог окончиться самым страшным образом.

В 70-е годы Михаил Носырев был одним из крупнейших отечественных симфонистов. Свою музыку Михаил Иосифович писал, в основном, летом во время отпуска — в сельском доме, без фортепиано. Писал сразу начисто симфоническую партитуру. Только профессионал может оценить всю сложность такой работы и потрясающий уровень мастерства, необходимый для этого. И, когда, Михаил Иосифович ушел из жизни, оставив после себя четыре симфонии, меня пронзила мысль — какой нереализованный до конца творческий потенциал он унес с собой! Ведь был композитор Михаил Носырев продолжателем традиций Дмитрия Шостаковича и сколько мог еще сделать!

В творчестве Носырева господствуют две основные темы — тема всепобеждающей любви и веры в счастье и тема жизни и смерти. Вторая тема волновала и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Но Шостакович смерть воспринимал как философскую категорию. На одной из репетиций, он сказал: «Я хотел показать, как ужасна смерть во всех своих проявлениях, чтобы люди больше ценили и любили жизнь». Для Носырева смерть была реальностью, с которой он столкнулся в камере смертников. Инструментальные сочинения композитора отчетливо передают ощущение человека, испытываемые перед роковой жизненной чертой! Это почти физиологическое воздействие сравнимо, пожалуй, с воздействием от чтения некоторых произведений Ф.М. Достоевского…

Обстановка в Союзе композиторов была творческая. Новые сочинения прослушивались, высказывались дельные замечания, звучала и критика. Но я за советами обычно обращался к Михаилу Иосифовичу.

Я считал себя хорошим оркестровщиком, пройдя школу таких выдающихся педагогов, как Н. Раков,. Ю. Фортунатов и М. Чулаки. Но однажды Михаил Иосифович преподнес мне незабываемый урок, который стоил целого консерваторского учебного курса.

В то время я оркестровал свой вокальный цикл «Девичьи страдания», где были такие слова:

о садику гуляла,

Птичка села мне на грудь.

Птичка села и сказала:

«Про миленочка забудь».

В народных «страданиях» - это смех сквозь слезы. Мне же хотелось создать тонкую психологическую картину — драму осознания измены возлюбленного. Героиня цикла как бы во сне, в воображаемом саду от перелетной птички слышит эти страшные для себя слова.

Любой школьник знает, как изобразить с помощью оркестра птичку: для этого пригодны флейта, кларнет, гобой или свирель. Но такая птичка выглядела бы реальной, и нужное состояние ирреальности сразу же исчезло. Промучавшись пару недель над этой неразрешимой задачей, я пришел к Михаилу Иосифовичу за советом. Глаза у Носырева загорелись, он задумался на минуту и, выдал мне вариант, который я никак не мог отыскать - роль птички должна была исполнить солирующая виолончель.

Обычно звук виолончели ассоциируется с мягким бархатистым баритональным человеческим голосом — а тут птичка! Но весь секрет, заключался в приеме игры — глиссандо флажолетами. Этот редкий исполнительский прием встречался лишь в литературе для виолончели-соло, а в оркестровых сочинениях, пожалуй, ни разу. Парадоксальную красоту этого решения я сумел оценить лишь во время репетиций — «птичка» получилась что надо.

На премьере пела солистка Большого театра Нина Глазырина, дирижировал молодой Владимир Вербицкий, фрагмент с «птичкой» производил потрясающее впечатление…

Михаил Носырев ушел из жизни на взлете, как бы в самый интригующий момент феноменальной шахматной партии (он был, кстати, замечательным шахматистом), которую без него уже никому не доиграть.

Обычно дети продолжают дело своих родителей, и хотя сын Михаила Иосифовича не стал музыкантом, но дело отца он продолжил, успешно начав колоссальный труд по озвучиванию и изданию отцовского музыкального наследия. И теперь уже истории суждено поставить последнюю точку в оценке такого явления музыки XX века, как «симфонизм Носырева».

Своеобразный талант

(Журнал «Советская музыка» 1984 год)

Г. Лапчинский

Недавно на сцене Воронежского театра оперы и балета вновь ожили образы балета «Песнь торжествующей любви», принадлежащего перу М. Носырева . Уходя со спектакля, вспоминая многие исполнения симфоний, инструментальных концертов, камерных сочинений безвременно ушедшего от нас композитора, приходишь к главному выводу: творчество его, к сожалению, недооцененное при жизни, продолжает и сегодня волновать современников...

Не легким и безоблачным, но все-таки бесспорно удавшимся был путь музыканта. Сперва — учеба в школе-десятилетке при Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, затем — в стенах этого прославленного вуза у таких блестящих педагогов, как М. Беляков (класс скрипки) и А. Гладковский (класс сочинения). Приобретенные знания, высокий профессионализм впоследствии будут постоянно обогащаться и успешно служить духовному росту, творческому самоутверждению.

Думается, я не преувеличу, если скажу, что «дозревание» и основную шлифовку музыкальное дарование М. Носырева получило на воронежской земле, в тесном общении с коллективом театра оперы и балета, которому было отдано более двух десятилетий вдохновенного и плодотворного труда. Работа оперного дирижера и выступления на открытой симфонической эстраде, самостоятельная интерпретация многих десятков произведений классической и современной музыки, все это, как нередко бывает, исподволь подготовило активное обращение к композиторскому труду: приспело время, очевидно, применить на практике полученные в классе А. Гладковского навыки.

Уже к началу 60-х годов М. Носырев создает ряд песенных, кантатно-ораториальных, инструментальных произведений. Наиболее показателен для тех лет балет «Песнь торжествующей любви», что побуждает нас отметить его несколько подробней. Сочинение это (либреттист и постановщик С. Штейн) — хореографическая версия известного тургеневского рассказа, который, кстати, на наш взгляд, обладал всем необходимым, чтобы стать основой романтического балета. Для М. Носырева же, если не считать написанного им ранее одноактного балета «Этого забыть нельзя», то была, по существу, первая проба сил в жанре полнометражного произведения.

Если справедливо говорят, что судьба того или иного сочинения во многом зависит от конкретных условий, в которых оно создается, а затем функционирует, то балет М. Носырева — яркое тому подтверждение. «Песнь торжествующей любви» писалась для Воронежского театра оперы и балета и в течение многих лет, вплоть до настоящего времени, успешно живет на его сцене.

Как и ряд других сочинений 60-х годов, «Песнь торжествующей любви» свидетельствует об известной традиционности мышления композитора (здесь безусловно сказалась работа с классическими партитурами в театре). Это обнаруживается прежде всего в драматургии балета, сохраняющей номерной принцип, систему лейтмотивов, характеризующих главных действующих лиц. Достаточно традиционна авторская стилистика в целом, примечательная песенным мелосом, ясной по преимуществу диатонической, ладотональной основой. Вместе с тем, музыка балета привлекает театральной рельефностью и классичностью образов, открытым эмоциональным тоном, оркестровой красочностью.

Наряду с балетом, среди сочинений 60-х годов рубежное положение в становлении М. Носырева занимает Первая симфония . Будучи человеком творчески активным и самокритичным, он отчетливо сознавал, что в искусстве второй половины нашего столетия вряд ли можно рассчитывать на большие удачи, опираясь только на «стилистическую зону» классиков прошлого, сколь прекрасна она ни была бы. Велением времени стали активные поиски новой «музыкальной материи», основанной на органическом сплаве и тончайших взаимосвязях традиции с новациями века в области мелодики, гармонии, полифонии, формы, оркестровки. Основным законоучителем для нашего автора станет богатейший опыт советских мастеров — Д. Шостаковича прежде всего.

Здесь хотелось бы подчеркнуть несколько важных обстоятельств. В первую очередь буйную стремительность, упоенность и продуктивность работы М. Носырева. Естественность и органичность, с которыми происходила его перестройка на иной, чем раньше, стилистический лад. Красноречиво говорили о том, что у композитора внутренне уже давно созрел интерес к новому звуковому миру. Техническое перевооружение позволило с большей свободой в выборе средств решать различные художественные задачи. И самое главное: значительно шире, острее становится авторский взгляд на современную жизнь. Усиливается философская обобщенность и интеллектуальная содержательность его идейно-художественных замыслов, нередко выливающихся в масштабную форму, существенно обогащается оркестровая палитра.

Свидетельство тому — триада инструментальных концертов, скрипичного, виолончельного и фортепианного. Каждый примечателен творческим подходом к решению трехчастного цикла. Так, в Скрипичном концерте две части, Moderato sostenuto и Andante, выдержаны в лирико-медитативном характере, а финал, Presto, вносит в общую атмосферу сочную народно-жанровую окраску. По иным, и тоже нетрадиционным, закономерностям складываются циклы Виолончельного: Preludo; Moderato — тема с вариациями; Adagio, Lugubre и Фортепианного: Improvisata; Ritmo ostinato; Finale. Andante концертов. Но, пожалуй, наиболее художественно целен, по нашему мнению, Концерт для виолончели с оркестром. Музыка его захватывает глубоко личностным тонусом (сочинение посвящено памяти матери). В ней и настроение воспоминаний (первая часть), и сосредоточенные, порой мучительно трудные раздумья, воплощенные в форме вариаций (вторая часть), и открытая человеческая скорбь (третья часть). Реализуя этот замысел, М. Носырев, однако, вовсе не стремился музыкально зафиксировать конкретные жизненные факты или вызвать какие-либо программные, в том числе внемузыкальные ассоциации; он стремился к обобщенному выражению волнующего его жизненного содержания и, в этой связи, к сфере «чистого» инструментализма. (Забегая немного вперед, скажем, что избранному здесь типу оркестрового мышления композитор останется верным и в последующих своих сочинениях — симфониях.)

Как следствие — существенные изменения в трактовке тематизма, который становится потенциально способным к самым многообразным трансформациям, благодаря усилению дисциплинирующей роли мысли. Естественно, в новом качестве трактуются и ладовые отношения. Однако целиком вывести свою музыку из зоны тональных притяжений композитор явно не спешит даже там, где оперирует весьма густыми и плотными сонорными образованиями.

В структуре Виолончельного концерта выделяется третья часть, с ее весьма индивидуальным подходом к своеобразному типу синтезирующего финала, выработанному композиторской практикой второй половины нашего столетия (вспомним, к примеру, финал Второго фортепианного концерта Р. Щедрина). Образно-смысловое резюме сочинения не в сжатом пересказе (при помощи реминисценций или лейтмотивов) мыслей предыдущих частей, а в новом, резко контрастном музыкальном материале.

Думается, сказанного достаточно, чтобы сделать вывод: творчество М. Носырева 70-х годов свидетельствует не только о живой преемственности по отношению к лучшим традициям современного советского и зарубежного искусства, но и об их активном освоении, успешном преломлении в собственных произведениях.

Таким образом, уже в триаде инструментальных концертов начала складываться та индивидуальная концепционность, которая отныне явится основой художественного мышления композитора. Ее определяющими элементами станут броская контрастность образов, психологическая насыщенность и интеллектуальная весомость, эмоциональная взрывчатость и драматическая коллизионность, не чуждая трагизма. Все это нашло яркое художественное продолжение в последующем — в триаде симфоний М. Носырева.

Создание концептуального полотна, как хорошо известно, — важный и ответственный этап в творчестве каждого композитора. «Не будничное дело симфония, — говорил в свое время Лядов, — а великий дар». Вершиной для М. Носырева, по нашему мнению, оказалась Вторая симфония, написанная в 1977 году. В ее музыке выражено искреннее преклонение перед творчеством и личностью Д. Шостаковича, памяти которого и посвящена партитура. Само собой разумеется, в подобном посвящении заключалась, с одной стороны, в высшей степени благородная идея, с другой — огромная творческая ответственность.

Слушая Вторую симфонию, сразу же обращаешь внимание на ее оркестровую драматургию. Каждая из четырех частей имеет свой индивидуальный тембровый образ. Так, первая часть целиком поручена струнному квинтету с выразительными сольными партиями концертмейстеров каждой группы; вторая — деревянным духовым; третья — медным духовым инструментам. И только в финале все участники предшествующего действия сливаются в единый и мощный ансамбль.

Содержание симфонии вмещает сдержанную императивность (первая часть), игривую скерцозность, порой с юмористической окраской, жанровый гротеск средних частей и высокую эмоциональную напряженность с трагическим срывом в финале. Столь многогранный образный мир произведения проецируется сквозь призму глубоко личных, сокровенных размышлений. Потрясает кода симфонии (Lugubre), вызывающая горестно-скорбное чувство невосполнимой утраты. Как и в финале Виолончельного концерта, композитору здесь удается чутко высветить извечную коллизию между жизнью и смертью. В музыкальной стилистике цикла со всей очевидностью выявилась связь с художественным опытом великого советского симфониста — связь творческая, зрелая.

Следующим шагом в утверждении и закреплении новых стилистических принципов стала для М. Носырева Третья симфония. В основе первой части — благородный и поэтичный образ русской природы. Ее нежная пасторальная красота удачно связывается с задушевным диатоническим на-певом солирующей низкой флейты, звучание которой естественно инкрустируется красками фагота. Но и в этой лирической звукописи слышна авторская медитативная интонация. Эмоционально-образным противовесом служат серийные и алеаторические комплексы, сумеречная бесплотность двенадцатнступенных хроматических кластеров. Собственно на противостоянии ясной песенной диатоники и сонорности строится весьма острая музыкальная драматургия цикла. Вторая его часть — новая стадия конфликта. Финал — разрядка напряжения в гимнически-приподнятом маршевом движении. Направленность авторской мысли, думается, не требует дополнительных комментариев.

И вот — Четвертая симфония . Вновь исходным стимулом для композитора становится пристальный интерес к глубинным проблемам человеческой жизни. И вновь — стремление освоить иной, чем раньше, тип драматургии, порожденный мыслью максимально сжать и рельефно подать взаимодействие двух контрастных начал: сосредоточенно-сдержанного (Moderate sostenuto) и импульсивного (Allegro molto). Правда, медленное заключение симфонии как бы «сопрягает конец с началом», что и привносит в структуру цикла ощущение известной симметричности, своеобразно замаскированной трехчастности.

Четвертая симфония удивительно компактна, а главное — цельна, монолитна. Этому способствует прежде всего емкий и выразительный тематизм как основа интенсивного процесса. Назовем здесь в первую очередь властно-повелительный мотив солирующей трубы и трепетно-возвышенные интонации струнных divisi.

Стилевой облик симфонии далеко не однозначен. Многомерность ее семантического слоя, конечно, способна вызывать самые различные толкования и оценки. Об этом свидетельствуют, в частности, и те отклики, которые получило сочинение у воронежской критики. Думается, однако, что навряд ли правомерно в данном случае чрезмерно сгущать трагизм концепции, равно как и излишне акцентировать ее жизнеутверждающий пафос. В музыке Четвертой симфонии в определенных соотношениях синтезировано и то, и другое, как это было и в Концерте для виолончели с оркестром, и во Второй симфонии. Быть может, более настоятельней, чем прежде, приглашает композитор слушателей к сопереживанию. Важно подчеркнуть, что живая художественная интуиция и здесь надежно уводит автора от опасности отвлеченного философствования; его повествование о тревожном, сложном эмоциональном мире наполнено живым дыханием, носит характер доверительной человеческой исповеди. Для меня же Четвертая симфония — еще одно убедительное доказательство постоянно напряженной, интенсивной работы ума и души композитора, свидетельство его несомненного профессионального роста.

С каждым завершенным сочинением полнее и интереснее раскрывался незаурядный творческий потенциал композитора. Все острее и глубже — во всей щедрой многоликости — воспринимал он современность. Авторская мысль работала бурно, стремительно. Уже вызревали планы новых сочинений; обрести реальную плоть им, к великому сожалению, не было суждено. До конца дней своих Михаил Иосифович Носырев жил духовно-активной, творчески интенсивной жизнью. И то что создано композитором, особенно в 70-е годы, вписало своеобразную страницу в советскую музыку.